行銷設計從來不只是單純的視覺美感比拼。真正影響轉換率的關鍵,往往藏在人性與決策偏誤之中。使用者為什麼會點擊、為什麼會購買,背後都有心理學 與行為經濟學的驅動機制。

對創業者、自由工作者,或是 B2B 行銷人而言,這並不是學術理論,而是能直接應用在市場上的實戰方法。只要善用這些顧客心理,就能在資源有限的情況下,用更少的試錯成本,推動更大的成長。

1.顏色心理學(Color Psychology)

顏色不僅僅是一種視覺符號,它會透過潛意識影響人類的情緒、信任感與行動傾向。研究指出,色彩會直接作用於大腦的邊緣系統(Limbic System),而這正是負責情感與決策的核心區域。換句話說,顏色不只是設計元素,更是一種「隱形的說服語言」。

在行銷與設計實務中,顏色經常被用來觸發消費者的直覺反應:

- 紅色:強烈、緊迫,最適合傳遞限時優惠或「最後機會」訊號。它能加速決策,但若過度使用,容易造成焦慮或視覺疲勞。

- 綠色:象徵安全、健康與「通過」,在結帳或確認動作上能降低阻力,讓使用者感到安心。

- 藍色:常與專業、信任連結,因此金融、科技、醫療產業大量採用,能在高風險或資訊不透明情境下,減少疑慮。

- 橘色與黃色:活潑、能量感,適合用於吸引注意,但需要小心搭配,否則可能顯得廉價。

請注意,關鍵不在於「哪一種顏色一定有效」,而是在於對比度與脈絡的適配。

早期曾有一個經典 A/B 測試顯示:「紅色 CTA 的點擊率比綠色高出 21%」。然而後續專家提醒,這並非因為紅色本身,而是因為在該頁面設計中,紅色擁有最高的對比度,因此能更容易吸引注意。

若將同樣的紅色 CTA 放到另一個設計版面,結果可能完全不同。這也說明了:顏色的有效性並無絕對標準,真正影響行為的是視覺對比與設計脈絡。

假設商品頁背景偏淺綠,若「加入購物車」按鈕同樣採綠色系,容易被忽略。相反地,改成橘色或紅色,並搭配加粗字重,不僅能在視覺上脫穎而出,還能在心理上營造「行動迫切性」。這說明顏色的效果必須被視為「相對位置」而非「絕對法則」。

2.錨定效應(Anchoring Effect)

錨定效應揭示了一個心理學上的普遍偏誤:人類在做判斷時,會過度依賴第一個被接觸到的資訊(即「錨」),後續的評估往往是基於這個錨值做相對比較,而非獨立思考。這並非理性計算,而是一種認知捷徑。

- 原價 vs. 特價:當使用者先看到「原價」再看到「特價」,大腦會立即對照,產生「省下很多」的心理落差感,即使實際價格本身未必便宜。

- 多重價格並列:同時顯示「建議售價」、「原價」與「特價」,能放大特價的吸引力。消費者會不自覺將注意力集中在「省下多少」而非「實際值不值得」。

- 參考點的操縱:研究顯示,即使是隨機設定的數字,也可能影響人對價格或價值的判斷。也就是說,錨定效應的力量來自「比較」而不是「真實數值」。

案例:方案頁面若僅放「特價 $999」,消費者會直接判斷「$999 值不值得」。但若同時呈現「原價 $2000 → 特價 $999」,再加上一個「建議售價 $2500」的小字說明,認知框架就被轉移:此時重點不在於「$999 這個數字」,而是在於「我省下了一大筆」。多數實務數據也驗證,這種版本的點擊率與轉換率通常優於單一價格呈現。

3.損失規避(Loss Aversion)

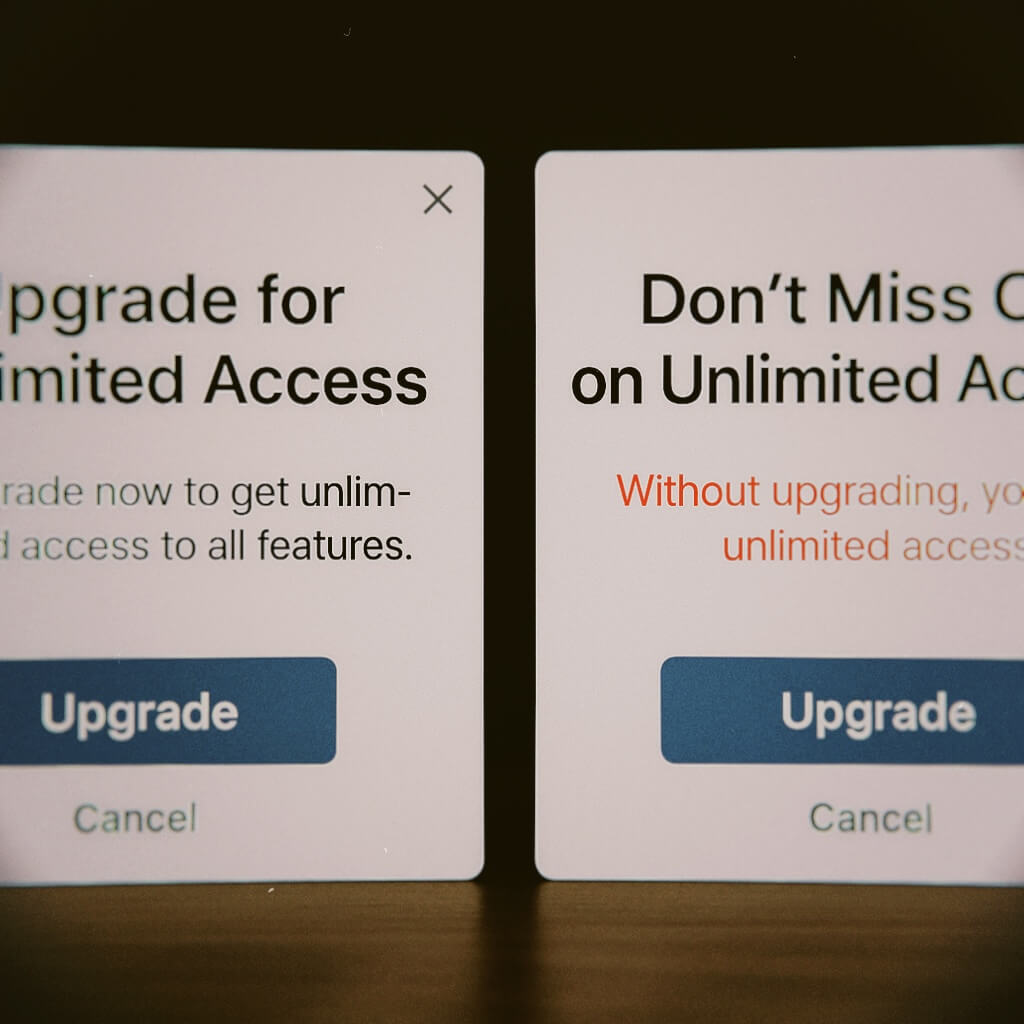

根據前景理論(Prospect Theory),人類在面對決策時,對「損失」的敏感度遠高於「獲得」的喜悅。具體而言,損失所帶來的心理痛苦約為等值獲利的兩倍。換句話說,人們並不是單純追求最大化收益,而是強烈迴避損失。

- 會員或訂閱制:試用到期提醒若以「您將失去這些功能」為訴求,轉換率往往優於「升級後您將獲得更多功能」。

- 社交情境:在社群或口碑行銷中,強調「錯過會跟不上潮流」、「別人都有而你沒有」的訊息,往往比單純的利益承諾更有效。

- 稀缺與限時:標語如「僅剩 2 件」、「優惠倒數 12 小時」,比單純宣稱「買了很划算」更能刺激立即行動,因為消費者害怕「錯過」。

案例:某電商針對試用會員的續訂文案進行 A/B 測試:

- 版本 A:「升級後您將獲得無限存取權限」

- 版本 B:「不升級,您將失去無限存取權限」

測試結果顯示,版本 B 的轉換率顯著高於版本 A。這說明消費者在決策時,往往受到「避免失去」的動力影響大於「追求獲得」。換言之,損失的痛苦遠遠大於獲得的喜悅更能驅動行為。

4.稀缺效應(Scarcity Effect)

當資源被視為有限,人們會自動推斷其價值更高。這是一種源於演化心理的反應,在資源有限的環境裡,稀缺往往意味著「值得爭取」。

經典研究曾用餅乾罐實驗驗證:同款餅乾,放在只剩 2 片的罐子裡,受試者評價遠高於放在 10 片的罐子。這揭示了一個核心:不是產品本身改變了,而是「存量訊號」改變了我們的認知框架。

更進一步的研究指出,稀缺不僅提升主觀價值,還會引發競爭心理。當消費者察覺到其他人也在爭搶有限資源,會產生 FOMO(害怕錯過),進一步推動購買決策。

- 社會性稀缺:提示「已有 200 人加入購物車」,結合從眾效應與稀缺心理,雙重刺激決策。

- 數量型稀缺:在商品頁標示「只剩 3 件」,讓使用者覺得「再不買就沒有了」。

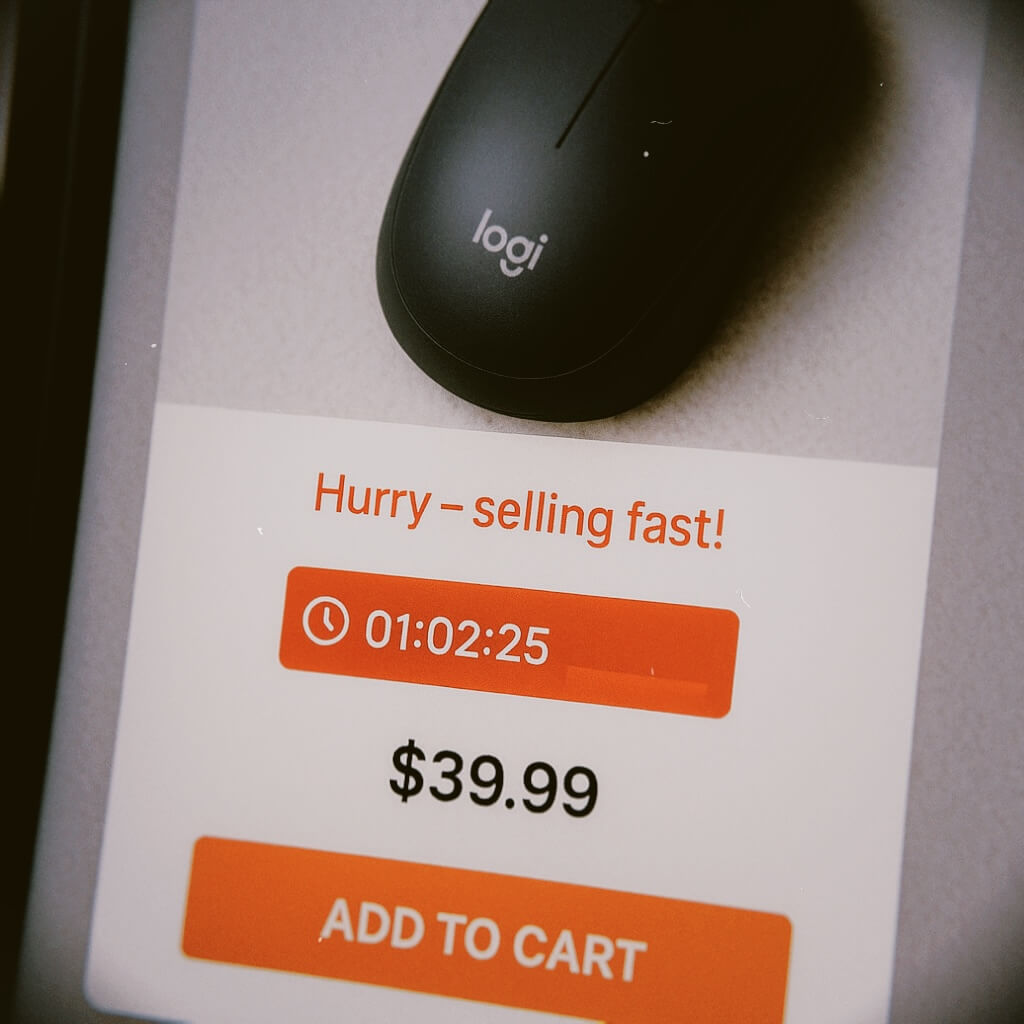

- 時間型稀缺:加上「倒數 12 小時優惠」,將決策框架轉化為「現在不買就是損失」。

案例:某電商平台測試了商品卡片設計:

- 版本 A:僅顯示「特價 $999」。

- 版本 B:顯示「特價 $999」並附註「只剩 3 件」+ 小時級倒數。

結果顯示,版本 B 的加入購物車比例顯著提升,證實了稀缺訊號與即時壓力結合,能有效催化行動。。

5.社會認同(Social Proof)

社會認同是一種群體影響力偏誤:當人們不確定如何判斷時,會以他人的行為作為參考。這種心理機制源於演化環境,跟隨群體通常比獨自行動更安全。

心理學家 Robert Cialdini 在《影響力》提出,社會認同是最強大的六大說服原則之一。人類在資訊不足或風險感高的情境下,特別容易依賴社會線索。對消費決策而言,「別人已經買了」=「應該值得買」。研究也指出:

- 評論與評分:展示商品評論能顯著提升轉換,且單價越高,評論的影響力越大,因為風險知覺較高。

- 信任峰值:過度完美的評分(5.0/5.0)反而降低信任,因為消費者懷疑有造假。多數情況下,4.2–4.7 分區間是最能產生信任感的「黃金帶」。

其他認同類型:

- 數量型認同:標示「超過 10,000 位用戶已購買」,讓消費者直覺覺得「大家都選了這個」。

- 質量型認同:提供真實可展開的評論,尤其是包含「優缺點」的中立評價,比滿分好評更能建立信任。

- 動態型認同:透過「此商品剛被某位顧客購買」或「目前有 300 人正在瀏覽」的即時訊息,結合稀缺效應,能同時拉高緊迫感與安全感。

案例:商品頁若只有品牌自述「高品質」,消費者往往存疑。若改成:

- 標示「已超過 10,000 位用戶購買」

- 搭配 4.5 顆星平均評分

- 並開放至少 20 則可展開的真實評論

通常會大幅提升點擊率與結帳轉換率。這是因為「群體經驗」比「單一品牌聲稱」更有說服力。

6.框架效應(Framing Effect)

框架效應指出:人們對同一件事物的判斷,會受到「訊息被包裝的方式」影響。這種效應最早由 Tversky 與 Kahneman 在經典實驗「亞洲疾病問題」中揭示,當相同的數據以不同敘述呈現時,群體決策會大幅轉向。

- 正向框架(如「拯救 200 人」):多數人傾向選擇保守方案,避免風險。

- 負向框架(如「400 人會死亡」):多數人傾向冒險,試圖避免損失。

這揭示了一個關鍵:人類決策並非純理性,而是被語言與情境設計所塑造。

- 數據表述:同樣的結果,「成功率 90%」比「失敗率 10%」更容易被接受。前者帶來安心感,後者引發焦慮。

- 圖像化框架:將「已解決的痛點」用綠色區塊凸顯,而非單純強調「尚未解決的問題」,能減少消費者猶豫。

- 保險與醫療:正向表述(「確保您的健康保障」)與負向表述(「沒有保險您將承擔高額醫療費用」)會導向完全不同的決策反應。

案例:某健康計畫若表述為:

- 版本 A:「此方案能降低 90% 的發病風險」

- 版本 B:「不採用此方案,您的發病機率高達 10%」

結果顯示,版本 A 的接受度顯著高於版本 B。這再次驗證了框架效應對於行動決策的影響。

7.即時性與行動觸發(Urgency & CTA Design)

行動召喚(Call to Action, CTA) 是轉換率的最後一哩路。CTA 不僅是一個按鈕,而是一種心理觸發器,它將消費者從「猶豫」推向「行動」。研究指出,設計良好的 CTA 可以將轉換率提升數倍,因為它結合了 清晰目標 + 即時壓力。

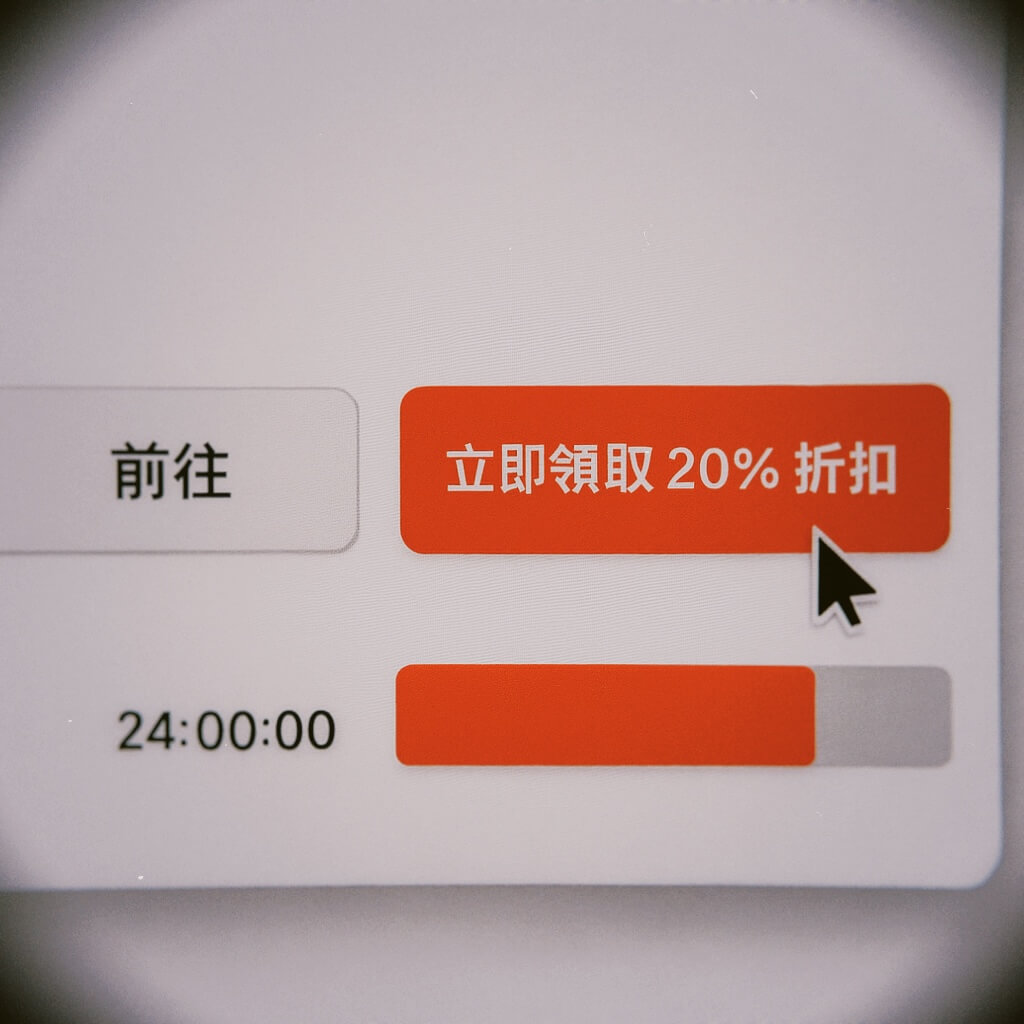

- 動詞優先:人腦對「行動詞」的反應速度遠快於形容詞。與其寫「優惠詳情」,不如用「立即領取」、「馬上加入」。

- 文案具體:模糊訊息(如「前往」)缺乏驅動力;具體的利益(如「立即領取 20% 折扣」)則能直接量化誘因。

- 視覺對比:CTA 按鈕必須在背景中顯著突圍,不論是顏色對比、字重或邊框設計,否則容易被忽略。

- 即時元素:倒數計時、限時開賣、即時庫存提醒,能利用 損失規避 + 稀缺效應 來推動短期行動。

案例:將按鈕文案從「前往」改為「立即領取 20% 折扣」,再加上一條 24 小時倒數條,能有效營造行動壓力。實務上,這樣的設計在檔期推廣中往往能拉高點擊與下單,因為它結合了具體利益訊息(20% 折扣)+ 時間稀缺性(24 小時),同時作用於消費者的理性與感性判斷。

8.對比效應(Contrast Effect)

對比效應揭示了一個關鍵認知偏誤:人類並不是獨立評估每個選項,而是透過「相互比較」來判斷價值。當一個選項被放置於對比情境中,它的吸引力往往會被放大或縮小。這種效應在價格設計與產品分級策略中,尤其常見。

- 誘餌效應(Decoy Effect)

當高價與低價之間加入一個「誘餌方案」,其設計目的不是被選擇,而是凸顯另一個方案更划算。例子:某雜誌訂閱方案中,單買電子版 $59、美印版 $125、美印+電子 $125。由於誘餌(僅紙本)和組合價相同,多數人會轉向覺得「更超值」的高價組合。 - 中間偏好(Center-Stage Effect)

人在不確定時會傾向選擇「看起來折衷的中間選項」,因為它既不像最便宜那樣顯得「不完整」,也不像最高價那樣風險高。實務上,三方案設計(Basic / Pro / Enterprise)能利用這種偏好。若將主推方案放在中間,並用「最划算」標籤強化,通常能顯著提高轉換。

案例:某 SaaS 定價頁設計成三欄:

- Enterprise:高價,但僅多一兩項企業級功能。

- Basic:功能有限,入門價。

- Pro(主推):功能完整,價格中段,並標示「最划算」。

結果顯示,Pro 的選購比例顯著提升,因為 Enterprise 作為「誘餌對照組」讓 Pro 顯得更具性價比,而中間位置則呼應了人類對「折衷選項」的天然偏好。

這些心理學效應(例如顏色、錨定、稀缺、社會認同等),並不是行銷或設計的「魔法」,它們之所以有效,是因為它們深入人類本身的思考和決策習慣。要真正運用好這些心理學概念,有兩個非常重要的原則:

1. 先看情況,再用理論(情境優先,理論其次):

- 心理學理論就像一套工具,但沒有哪種工具是萬能的。

- 你必須考慮你的目標客戶是誰、你的產品是什麼、以及你當前面對的是什麼樣的場景。

- 舉例來說:在對價格很敏感的市場,像「原價打折」這種利用錨定效應的方法可能會非常有效,讓大家覺得「賺到了」。但如果你是賣奢侈品或高端服務的品牌,一直強調打折反而可能會讓客戶覺得你的品牌不夠高級,甚至會傷害他們對你的信任。

像「數量有限」、「限時倒數」這種製造稀缺感和急迫感的方法,對於像搶購商品或促銷活動非常有效。但如果你把它用在醫療服務或金融產品上,可能會讓消費者覺得有壓力,甚至產生不信任感,認為你不夠專業或可靠。

所以,重點是了解在特定情境下,你的目標受眾會有什麼反應,而不是盲目套用理論。

2. 多做實驗,少憑感覺(實驗精神大於經驗直覺):

- 行銷和設計不是靠「我猜」、「我覺得」就能成功的。A/B 測試(也就是同時推出兩個不同版本,看看哪個效果更好)是驗證效果的最基本方法,不是加分項,而是必備的。

- 如果沒有實際數據來證明你的設計有效,那都只是猜測。你需要不斷地測試、調整、再測試,才能找到真正有效的策略。

- 所以,問題不在於「紅色按鈕一定比綠色按鈕好」,而是要問「在我們這個產品、這個頁面、對我們這群客戶來說,哪個顏色的按鈕能帶來最高的轉換率?」。

- 更進一步的是,不只是看數字哪個高,還要努力去理解「為什麼」會有這樣的差異。當你理解了背後的原因,你才能把這些寶貴的經驗應用到其他不同的情境中,讓心理學概念真正轉化為實際的收益。

總之,這些心理學概念很有用,但它們不是魔法咒語。你必須根據實際情況靈活運用,並透過不斷的實驗來驗證效果,才能讓它們發揮最大的作用,幫助你的行銷和設計更具說服力。

參考資料

- Impact of color on marketing | Management Decision | Emerald Publishing

- How to Increase Sales by Making Your Website Design More Appealing – HubSpot Blog

- Which CTA Button Color Converts the Best? – CXL

- Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases – Tversky & Kahneman (1974) (PDF)

- The Effects of Price-Comparison Advertising on Buyers’ Perceptions of Acquisition Value and Transaction Value – Journal of Marketing (PDF)

- Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk – Kahneman & Tversky (1979) (PDF)

- Effects of Supply and Demand on Ratings of Object Value – Worchel, Lee & Adewole (1975) (PDF)

- How Online Reviews Influence Sales – Medill Spiegel Research Center

- The Framing of Decisions and the Psychology of Choice – Tversky & Kahneman (1981) (PDF)

- Adding Asymmetrically Dominated Alternatives: Violations of Regularity and the Similarity Hypothesis – Journal of Consumer Research

- Position-based beliefs: The center-stage effect – Journal of Consumer Psychology

- Limited-time scarcity and competitive arousal in E-commerce – Journal of Strategic Marketing (PDF)